2023年4月份发布的《2022年度儿童发展障碍康复行业蓝皮书》指出,孤独症谱系障碍人群超过1000万人。近年来,孤独症患儿的诊疗水平得到极大提升,但患者家庭仍然面临费心、费力、费钱的真实现状。在这1000万人中,0—14岁儿童约有300万—500万人,孤独症谱系障碍已经成为儿童精神疾病中最主要的一种。在孤独症的特殊标签背后,成千上万的患者和他们的家庭终其一生,都在经历“接纳”与“融入”的突围。

来自星星的孩子

他们有着明亮的眼睛,却拒绝和他人对视;他们拥有正常的听力,却对亲人的呼唤无动于衷;他们能正常发声,却不与人交流……孤独症孩子常被认为不通人情,像星星一样专注地把自己封闭在自己的世界中。他们从浩瀚的银河系坠落,深陷在不被世俗人所理解的孤独里,既感知不到情感,也很难被这个社会所接纳。

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD),简称孤独症,又称自闭症,是一类发生于儿童早期的神经发育障碍性疾病,患儿主要表现为不同程度的社会交往障碍、语言发育障碍、兴趣狭窄和行为方式刻板,并伴有不同程度的精神心理问题,如注意力缺陷、多动、睡眠障碍、破坏及冲动行为控制障碍、强迫症等,这些缺陷通常在儿童早期发育阶段出现,可影响患儿一生。近年来,孤独症患病率上升趋势明显,已成为世界范围内严重公共卫生问题。

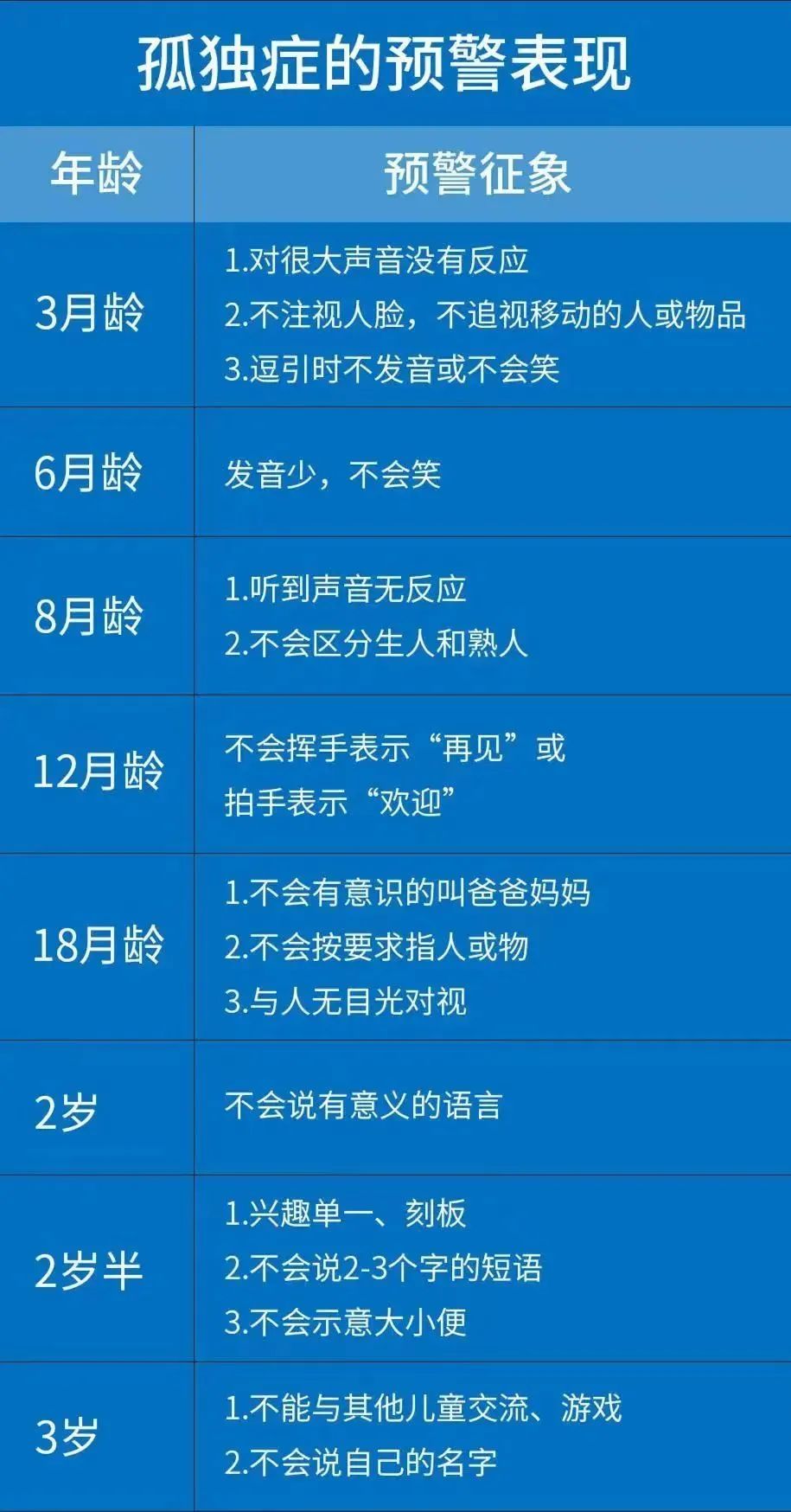

北京回龙观医院孕婴幼心理健康中心精神分析师罗正杰介绍,孤独症的病因尚不明确,可能是由遗传、环境等多种因素综合作用于中枢神经系统,从而导致患儿发病。医生指出,孤独症通常起病于婴幼儿期,目前缺乏有效治疗药物,主要治疗途径为行为分析疗法(ABA)、融合教育(让孤独症儿童在普通学校接受教育)等康复训练,最佳治疗期为0—6岁,大部分孤独症患儿在3岁以前就出现相应表现。因此,早期识别在孤独症治疗中显得尤为重要。

国家卫生健康委2022年12月发布的针对孤独症康复及帮扶体系表示,要将预警征象筛查内容纳入国家基本公共卫生服务项目,实现儿童孤独症等5类残疾在全国范围内普遍筛查,鼓励家长更新观念,树立积极参与的意识,克服忽视和讳疾忌医的心理,对孩子缺乏对视、不追视移动的人脸、缺乏社会性微笑、与他人互动性差、兴趣狭窄、重复刻板行为等症状征象,应该予以重视和警惕。及时就诊,积极筛查,尽快干预治疗,有助于改善患儿认知功能,提高其社会交往技能。临床实践也证明,部分患儿通过科学干预后,可以逐渐回归正常发育轨道,成年后认知水平及社会功能可接近甚至达到正常水平。

受电影电视剧影响,很多人会不由自主地将孤独症与“天才病”画等号,单纯地认为他们只是性格孤僻、不善言辞。然而在临床实践中,并不存在孤独症天才的说法,也只有极小部分孤独症人士拥有特殊的天才技能。数据表明,50%的孤独症儿童智能处于中度和重度低下水平,仅25%可能处于正常范围。他们没有正常的社交能力、沟通能力,喜欢自己独处,并且长期重复客观性的行为。这些并不是个体主动选择的结果,而是先天性的生理疾病,这类疾病特质使得孤独症患者可以坚持去做某一件事,从而获得一定的成就。部分孤独症患者智力发育不平衡,对某些事物的理解能力超于常人,相对来说记忆力比较强,在持续地探索下,也可能会获得一定的成就。故此,孤独症患者成为天才,是由长期努力促成的,而不是由疾病引起的现象。即使是在某些领域天赋异禀的患儿,其社交、表达等能力依然明显低于普通人,需要专业医师团队介入治疗。

让爱来,让“碍”走,守护孤独症患者亟待因龄制宜

“希望我能比孩子多活一天”是很多孤独症孩子家长最大的愿望。2016年《中国孤独症家庭需求蓝皮书》显示,成年孤独症患者就业率不到10%,55.5%的家长对孩子未来一定程度的就业缺乏信心,69.3%的家长认为大龄孤独症患者的就业培训没有得到应有的重视,72.7%的家长担心自己离开人世后孩子的未来。

病痛折磨、求医无门、生计维艰……这些患有孤独症的孩子在生活中处处遇到困难,他们的家庭也常常遭遇窘境。中国第一代孤独症孩子的母亲、第六届中国精神残疾人及亲友协会副主席兼孤独症工作委员会主任肖扬直言:“孩子未来的监护监督、财产信托和托养照料成为压在孤独症孩子父母身上的三座大山,令他们发出‘我走了,孩子怎么办’的终极拷问。”家境贫困、孤立无援、心理失衡,自救能力与发展能力差,每个孤独症孩子背后都有一个负担沉重的家庭,像是风雨中的一栋危楼,随时都有可能倒塌。

为此,我国多地已将孤独症视为精神残疾,开始发放康复补贴。中国自闭症网、中国残疾人福利基金会等机构和组织也致力于为孤独症患者提供帮助和支持。但寻求孤独症人群的出路并不是易事。据统计,中国目前有超1000万的孤独症谱系障碍人群,以每年15万的速度增长。针对该疾病进行干预康复的机构数量屈指可数,其中大部分不是医学科研单位,也不是专业的医学机构,而是个体工商户。同时,大龄孤独症患者的社会支持出现严重断层,康复教育机构中接纳大龄孤独症患者的只有10%左右,职业技能教育更是稀缺。成年孤独症人士针对性就业扶助政策缺失,他们从康复机构或特教学校毕业后普遍面临就业的难题。

义务教育阶段,我国特殊儿童主要有三种安置模式,即普通学校随班就读为主体,特殊教育学校为骨干,送教上门和远程教育支持为补充。近年来,在无障碍理念的支持下,孤独症儿童教育从特殊学校隔离式的教育逐步发展成以融合教育为主的安置形式,在普通学校,融合教育的设施其实就是让孤独症儿童在普通环境中学习的无障碍支持。作为对国际融合教育理论趋势的中国式回应,各地随班就读实践也逐渐形成优势与特色。例如,北京市积极探索“渐进式”融合教育模式,逐渐实现零拒绝,孤独症儿童入学率大幅提升。

孤独症患者的康复高度依赖正常人际环境,孩子是以正常人为榜样和参照,通过社会模仿而学习接受社会规范,学习理解社会人对正常社会生活的适应。对部分小龄孤独症患儿的家长来说,把孩子送进普通学校进行融合教育不失为一种干预的尝试。但从现实情况可以看到,对标“随班就读”的三个关切点——进得来、留得下、学得好,即便是“北上广深”这些国内一线城市的普通学校,离高质量的融合教育的要求还是差很远。由于资源教室、资源教师远远无法满足社会需求,进入普通学校随班就读的孤独症儿童教育质量普遍偏低,不少学校的随班就读变成“随班混读”“随班混坐”,孤独症儿童被动退学,或者被拒绝入学、被边缘化、中途退学的现象普遍存在。

让孤独症患儿“随班就读”的做法,对轻度孤独症患儿或许还行,但对大部分患儿来说,基本上就是挂个学籍,不能达到正常上课的效果。一方面,很多学校只是为了完成招收孤独症孩子的指标,形式上让患儿和普通孩子在同一个班级上课,但在日常教学中很难兼顾患儿。他们不要求患儿跟上进度,只要求其不影响别的孩子上课即可。另一方面,一些学校也缺乏针对孤独症孩子进行教育辅导的专职老师,在课堂里上课的往往都是面向普通学生的老师,只有少数有条件的学校会和医院开展合作,请儿科医生为老师提供培训和专业指导。当下,融合教育服务机制不明确、专业人员不足、专业环境支持较弱等问题普遍存在,孤独症儿童融合教育障碍重重,远远无法满足家长需要。

与智障患儿不同,孤独症患儿实际上具备学习能力,如果给予适合的环境和针对性的教学方法,他们可以完成一定的学习任务并进行行为纠正。正因如此,许多家长把希望寄托于市场上专业的孤独症干预机构。但面对巨大的市场需求,此类服务机构大多供不应求,需要排队等候。与价格较低的公益性机构相比,民营机构有条件进行一对一的干预服务,更加精准有效,但收费比较高。与此同时,由于孤独症干预机构的主管部门众多,没有形成有效监管,机构自身也没有相关的行业标准和统一的准入标准。统一领导、专业引导和认证机构的缺失,造成孤独症干预机构从业者资质良莠不齐,没有统一的服务规范和收费指导价,市场收费与患儿家庭收入之间矛盾突出。

对于年幼的孩子,父母能承受极大的经济和心理压力,将其抚养长大。但随着患者的长大和父母的老去,大龄孤独人群脱离义务教育阶段后的生存成了孤独症家庭最为关切也最为棘手的问题。根据北京联合大学特殊教育学院等机构联合发布的《2020年度儿童发展障碍行业报告》,2008年,全国只有不到30家孤独症教育康复机构,到2019年,已经增长到2238家。然而,在这些变化背后,一个事实常常被忽视。这些机构中60%以上服务的对象是8岁以下儿童,17%的服务对象是9—4岁儿童。目前各地的康复救助政策最多覆盖到18岁,在17—40岁的孤独症人士中可获得福利或服务的,在类别和数量上都出现断崖式下降。特别是就业领域,许多孤独症孩子尽管能够在融合教育中成长,可一旦走出校门,却因没有工作收入、缺乏福利保障等问题,只能在家中依赖父母养育,前期的康复训练成果逐步衰退。

聚焦年龄背后的安置困局,当孤独症孩子成长到一定的年纪,传统的学校教育、主流的侧重于早期干预的康复训练无法为其提供适时的支持,他接下来的人生又该往哪去?从幼儿到上学再到受职业培训、工作就业,最终到年老,是系统的康复、教育、托养链条。这个链条上的每一步都给患者家庭带来了难以承受的重负。

点亮“星群”,看到世界本来的样子

“好的教育是激发人性之善,引领孩子成为更好的自己。好的社会是每个人都有自己的生存之道,人与人能够和谐相处,各展所长。”25岁孤独症患者乐渔的妈妈张雁认为,“孤独症孩子的共同之处,是在他们身上看到生命本来的样子”。

2016年以来,中国残联组织实施“精准康复”贫困孤独症儿童康复救助项目,并开展实名制孤独症康复人才培养项目,积极改善孤独症儿童康复状况,目前已累计27.7万(人次)孤独症儿童获得救助。虽然国家对孤独症群体的关注和扶持力度不断增强,但我国孤独症康复行业仍然面临比较严峻的问题。专家表示目前我国儿童康复教育存在30万人才缺口,对专业康复师的需求极大,且对于大龄孤独症患者缺少相应的社会保障体系。

我国目前从事孤独症儿童康复的教师约有10万人,其中残联在册的康复教师有2.3万人,与患病儿童的比例约为1:130,而其中能提供高质量服务即持有国际认证干预资格证书的专业人员,目前仅有1000人左右,平均一个专业教师需要服务2500个孩子。《中国孤独症家长需求调查问卷》显示,对孤独症康复机构/学校的专业水平,有19.6%的家长表示非常满意,11.1%的家长表示不满意或非常不满意。可见现在的资源支持远不足以满足日益扩大的需求,孤独症发生率和机构服务专业能力之间矛盾比较突出。

对于学校而言,推动完善高校专业设置和学科培养,建立相应的行业干预标准,引领机构进行专业师资力量的培训,是当务之急。长远来看,孤独症作为一种终生障碍,决定了这一群体需要包括早期筛查、学前康复、融合教育、庇护性就业、托管养老等服务在内的“全生涯支持”。肖扬强调,“我走了,孩子怎么办”的问题不应仅被作为一个家庭的终极问题而存在,更是一个关乎民生短板的社会议题,应从顶层设计上探索建立多方位的支持体系。其中,16岁以上群体更需要社会的支持,应对他们提供经济帮扶、就业培训、养护安置、社区融入等服务。

“养老院嫌他小,孤儿院嫌他大,放精神病院孩子害怕。”电影《海洋天堂》中的这句话,道出了大龄孤独症患者家长面临的难题。如今已经20岁的孤独症青年禾禾的爸爸孟郁谈道:“大龄服务最难的就是房子。”

近些年,为满足大龄孤独症患者的康复训练和托养安置需求,国内针对大龄孤独症患者的政府支持和社会支持不断增强,积极探索“去机构化”的生活安置模式。如安徽金寨县的“星星小镇”,是在地方政府的支持下,由北京、上海等地部分孤独症患者家长投资,按照成年孤独症托养和家长养老的“双养”模式开展建设的,让成年孤独症人士在“星星小镇”生活的同时,他们的家长也能在同一个社区的不同功能区养老。针对非营利性服务机构几乎没有资金结余,在一线城市很难发展社会化居住服务的痛点,北京慧灵家合作模式创新发展了“会员制”的社区家庭。经过初步评估成为服务对象的孩子,可以灵活选择到社区家庭接受服务的时间和时长,这样既便于给孩子们提供一个适应过程,也利于他们安排一周之内其他的内容,还便于家庭灵活安排开支。

孤独症患者的安置是一项系统工程,解决“无处可去,无事可做,无工可做”,政府、社会组织、专家学者和家长必须形成合力;监护监督、财产信托和托养照料三者互为因果,各类服务机构也必须协同推进。对于孤独症,过去很多人的了解还停留在表现怪异、不爱说话、独来独往等一些粗浅的认知上,对心智障碍者的接纳程度仅限于同情、观望,一旦要与心智障碍者终日为邻,他们仍存在诸多疑虑和障碍。如何进一步实现社区接纳普遍化,探索建立起“培训—就业—养护”一体化的服务模式,让社会上越来越多人消除偏见,意识到大龄孤独症患者的就业潜力,积极主动为孤独症患者提供就业机会,并且提供相应的支持和培训,以帮助他们融入工作环境,还需要相关部门更多的培育和支持。

由于相关的政策体系不健全、专业人员匮乏、社会氛围欠缺等原因,我国对于大龄孤独症患者社会支持方面的探索才刚开始,仅限于个别的单项补贴政策的出台及民间机构对康养模式的探索,尚未建立起完善的运转体系。但我们依然能看到,政府和社会已经开始关注大龄孤独症患者这一特殊群体,相信在不远的将来,我国一定能构建起相对完善的社会支持,有效保障大龄孤独症群体的基本权益,让他们可以有尊严地享受生活。

生活、求学、工作、融入社会……从星星的孩子,到“星”青年,孤独症人群的每一个生存环节都需要政府与社会各领域共同关注,聚沙成塔,携手处理,为“星群”打造一条能够通回地球的天梯,让他们可以缓缓归来,无忧无虑地生活下去。(实习记者 黄炯芮 校对 梁雅琴)