年过七旬后,面对已成年的自闭症儿子,陈慷愈发觉得心余力绌。

这种无能为力,并非来自于精力的衰退。陈慷依然能如年轻时一样,安抚住儿子的不安、惶恐和躁动,他仍是这个世界最理解龙龙的人,即使龙龙自五六岁后,再未讲出过带有明确意思表示的词句。

陈慷的无力,来自于时间本身。龙龙是一名中重度自闭症患者,一生需要他人监护。父母在世的时长,永远不可能长于孩子。陈慷想不出,一旦有一天他不得不撒开那双终被他紧握的手,谁来牵引着他的孩子,给他一个住所,代他打理人生?

“我需要在我走之前,为孩子找一个稳定的寄养机构、一个有爱心、有善心的监护机构(人)、一个可靠的信托机构。”陈慷说。这并不容易,作为一生都在与孩子自闭症抗争的家长,经过多年的努力,在有些问题上,陈慷终于看到了希望。在另一些问题上,他依然需要帮助。

一位父亲三十余年的战斗

就在不久前,龙龙长达10年的反复出血,总算止住了。

经过了无数个回合的求医、对抗、安抚、就医、被拒、再次求医的循环后,在与孩子痔疮的这场持续十年的战斗中,陈慷终于又一次取得了胜利。

这是三十多年来,陈慷与儿子的自闭症对抗中,众多较量中的一场。但就如此前的每一场一样,对于普通人而言的小事,对于这对特殊父子而言,是一场艰难的考验。

“你能想象么?痔疮,就这么一个普通人的小毛病,在我儿子身上,我和它斗争了整整10年。”陈慷说。

陈慷,75岁,是一名大龄自闭症孩子的老龄家长。

这位一生都在为自闭症孩子权益奔走的父亲,如今已白发苍苍。尽管如此,人们仍能从这位父亲身上感受到他的儒雅、克制、坚韧。作为最早一批与自闭症战斗的家长,陈慷的身上,浓缩着第一代自闭症家长的人生缩影。

1988年,陈慷与妻子迎来了龙龙。龙龙是个十分漂亮的男孩。婴儿时期的龙龙机灵、活泼,会响亮的叫爸爸、妈妈,是个格外讨人喜欢的小家伙。

厄运在龙龙一岁半时降临到了这个家庭,一岁半左右,龙龙开始出现自闭症症状,且越发明显。“我生胃病住院不到一个月,回到家中,发现我的孩子全变了,变到了我不认识他、他不认识我的这个程度了。”

上世纪90年代初,社会上关于自闭症的认知还相当有限。凭借着在杂志上看来的科普知识,一家人最终断定,孩子应是自闭症。龙龙出现自闭症症状后,情况一天不如一天。五六岁时,他彻底丧失了语言能力。

陈慷仍清晰的记得儿子发出的最后一个词汇,当时五六岁的龙龙,在大人的引导下,向陈慷的一位同事唤道:“大妈妈。”

龙龙病情的急转直下,最终压垮了这个家庭。龙龙的母亲无法接受,选择离开。陈慷成了儿子赖以生存的支柱。他一边努力工作,赚钱养活着孩子。一边四处奔走,尽力为自闭症孩子,争取一个安稳的未来。

1996年,作为发起人之一,陈慷和数名上海自闭症儿童家长,一同成立了上海市儿童孤独症家长联谊会,这是上海关于儿童自闭症最早的家长互助组织。家长们四处奔走,为自闭症儿童争取接受教育、获得尊重的权利。

“推动自闭症患者权益保护的这条路很难,但一直在不断好转,这和家长们的努力真的是分不开的。”陈慷说。

▲上海成立儿童孤独症家长联谊会后收到田惠平老师旳贺信

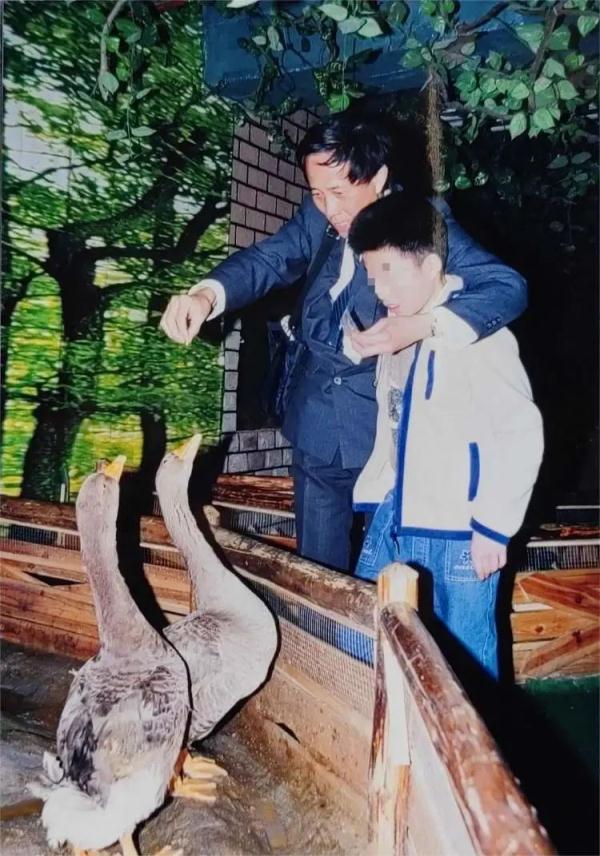

相对于其他孩子而言,龙龙的成长要艰难许多。即当爹又当妈的陈慷,需要一边兼顾着自己的工作,一边照顾着龙龙的生活。一开始,陈慷的母亲能够帮一些忙。后来,母亲年迈,陈慷只能四处想办法为龙龙寻找合适的寄养机构。

与普通孩子不同,自闭症患者对事物有自己的认知和逻辑,龙龙常固执己见,却缺乏基本的社会交际能力和表达能力。对于机构来说,照顾龙龙,远比照顾其他孩子需要花费更多的精力。为龙龙找到一家合适的寄养机构并不容易。

“他的一生经历了十几家寄养机构。有公办的,有私办的、有幼儿园、有辅读学校等, 但都呆不长。”提起龙龙的成长经历,陈慷无奈地说,特别是在龙龙成年后,能够接纳他的场所愈发有限。

这些年来,尽管社会对自闭症患者的包容度在不断提高,但远远没有达到真正接纳的程度。歧视和不理解,随时都在发生。

陈慷举了一个例子:

龙龙常住的寄养院附近有家父子两人都很喜欢的餐馆。每次去看龙龙,陈慷都会带着他去那家餐馆吃饭。龙龙的行为和普通人有区别,这一点很快被饭店的食客和老板察觉。再去的时候,老板娘叫住了陈慷。

“她说你不要再来了,你影响我们了。”老板娘代表了一类人对大龄自闭症孩子的态度。作为自闭症孩子的家长,陈慷只能劝自己,看开一点儿,“我只能带着孩子换一家,和老板计较是没用的。”

精疲力竭的时候,陈慷会用他年轻时从一名英国特殊教育老师身上学来的经验给自己打气。这位很早就从事特殊教育的老师告诉他,作为自闭症孩子家长,自身一定要有良好的心态,自己不能垮掉。

不能倒下的家长

“我绝不能倒下。”这是陈慷心中一直坚持的信念。这个信念支撑着如今已满头白发的他,继续为自闭症孩子奔走、呼吁,“我不能呆在家里,呆在家里,我会崩溃。如果我崩溃了,孩子绝对完了。”

不了解自闭症的普通人,很难理解这句话的沉重。正如人们也很难理解,陈慷为何会将为儿子治疗痔疮,称之为一场持续10年的战斗。

实际上,如今35岁的龙龙,身体状况很好,全身上下,只有痔疮这么一个小毛病。但痔疮意味着流血。持续的流血增加了龙龙的照顾难度,这直接影响了寄养机构对龙龙的接纳度,影响了他的生活质量。

因此,从龙龙患上痔疮并越来越严重后,为龙龙求医就成了陈慷的一门功课。然而,解决这门功课,谈何容易。

龙龙对就医的配合度很低,遇到陌生的环境,会焦虑和抵抗。因为龙龙特殊的状态,许多医院一见到他,就将他婉拒在门外。

“我跑遍了上海所有的肛肠医院,没有一家肯接受。有的医生检查都不给他检查,医生说‘你把号退掉,以后不要来挂了’。”陈慷苦笑。

被拒绝的次数多了,陈慷意识到,对于龙龙来说,或许常规的治疗方式并不合适。他托人四处打听,上海哪里有不开刀就能治疗的医院。经过辗转打听,熟人介绍,层层相托,他带着龙龙找到了一家以不开刀治疗见长的医院。

“我带着孩子去看了,看完之后,几个医生商量了一下,又婉言拒绝了我。他们告诉我,他们只是一家专科医院,不适合龙龙的情况,建议我们去具备抢救能力的全科医院治疗。”

陈慷用失望透顶形容自己当时的心情。此前,为了有机会能让龙龙进入这家医疗治疗,陈慷整整努力了1年多,用尽了自己能找到的所有人脉。

走投无路之下,陈慷还曾向电视台寻求过帮助。电视台将龙龙的处境和需求在电视上连播了三遍,然而,依然没有一家医院肯出面接手。

一个小小的痔疮,就这样困扰了龙龙10年。

“最后,我找到了一位中医,这位中医有个祖传秘方。用针头将药水打到肛门里,我带着孩子去看了10次,他的出血总算止住了。”

对于陈慷而言,每次带孩子去医院,都是一场战斗。龙龙无法理解为何要到医院、为何要在诊室外等待、又为何要进行诊疗,他焦虑、烦躁,会自顾自的从等待的队列中走开,每一次,都需要陈慷一路提着心,一边安抚,一边劝导。

“所以你说,家长多重要。不是我的话,谁肯为他花怎么多精力?”

逃不过的“三道关”

但是,家长终会于先于孩子一步离去。无论陈慷如何为自己打气,他终究已是一位75岁高龄的老人,如今的他必须考量,当他无法继续做孩子的支柱时,谁来代他撑起龙龙的生活?

“我们目前对自闭症孩子的宣传中,会比较多的描述自闭症孩子经过干预后,好转的案例。但其实就我目前了解的情况来说,经过干预后,能够生活自理的孩子蛮多的,能够独立工作的,属于凤毛麟角。绝大多数自闭症孩子,是需要终生监护的。”

这意味着,家长们为孩子考虑的第一件事,就是寻找一个可靠的监护人。

“大部分人会选择亲戚,其次是朋友。但亲戚也不一定可靠,除非这个人从小就认识这个孩子,对这个孩子很好。像我就找不到的。因为我是独子,孩子妈妈也是独子。我有很多朋友,但都和我年龄差不多,找了他们等于没找,我需要找年纪小一点的,这个人至少要比我小二十岁。”

陈慷说,因为实在找不到,他已放弃了寻找自然人做孩子的监护人,他将希望寄托在了机构上。可是,怎样的机构,才能够承担得了这样的重托?

另一件陈慷想要寄托于机构的事情是财产管理。龙龙显然不具备财产管理的能力。一旦陈慷离开,他就需要有人代龙龙管理财产,为他提供经济支持。但是,寻找到一家合适的信托机构也不容易。

一方面,在陈慷看来,作为以盈利为目的企业,信托机构也存在着破产倒闭的可能,他无法做到百分百信任信托机构。

另一方面,即使陈慷选择相信某家信托机构,根据相关规定,合格的信托投资者需满足家庭金融净资产不低于300万元等条件。如此高的门槛,让包括陈慷在内的许多自闭症孩子家长,望而却步。

目前,唯一能让陈慷感到略微欣慰的是,经过十几次更换寄养机构后,龙龙总算在合适的寄养机构中安顿了下来。这是一家公办的残疾人寄养院,条件很不错,让陈慷很放心。“在这件事上,我算是实现了目标。”

心愿:盼有托底机制让家长放心撒手

一家稳定的残疾人寄养机构、一家有爱心、有善心的监护机构(人)、一家可靠的信托机构,这是陈慷为龙龙设计未来之中,三块重要的拼图。想要实现这个目标,需要满足两个条件。其一、市面上存在这样的机构供家长选择。其二、这些机构有足以获得和承担家长们信任的能力。

目前而言,这些拼图,都有所缺失。

从寄养照顾角度而言,尽管目前上海已有成熟的公办、私营残疾人寄养机构,但相较于养老院等老年人寄养机构,针对残疾人的寄养机构数量依然太少了,供残疾人家庭的选择空间十分有限。

从财产管理角度而言,目前市面上的信托机构均设有很高的投资者准入门槛,对于本就受疾病困扰的残疾人家庭而言,如此高额的门槛,几乎将绝大多数有迫切需求的家庭,拒之于门外。这让像陈慷一样找不到自然人做监护人的老龄家长非常困扰,当他们走后,到底该用怎样的方式,帮助无法自理的孩子管理钱财?

从监护的角度而言,陈慷希望能够由自闭症家长建立的组织成为龙龙的监护人,他相信,自闭症家长之间能够互相理解,对这类特殊的孩子足够有耐心、有善心,能够将对自闭症孩子的保护,一代代传递下去。但是,目前市面上并没有家长组织,具有对应的资质。

“最让家长放心的安排,其实是由政府出面,为这些孩子们解决未来的监护、财产管理、养护照料问题。但政府部门不可能承担所有工作,这些工作最终要由社会组织完成。目前社会上,可以承担自闭症孩子监护、照料工作的组织太少,信托机构的投资者准入门槛又太高,家长们几乎没有什么选择空间。”

“我希望政府能够赶紧将这些残疾人迫切需要的组织管起来,在政策、经济上鼓励这些机构发展,同时建立好监管、托底机制。这就是我们这些家长的心愿。”

“大龄孩子的老龄家长们,都已经六七十岁,甚至八十岁了,家长们在这个世界上能停留已经不多了。我们必须要在走之前完成这个心愿,才能放心地闭上眼睛。”